El dolor, la poesía, la soledad y la muerte como esa presencia que ronda todo el tiempo, risueña y sigilosa, esperando de manera fantasmal la hora de su próxima víctima son marcas indelebles en la vida de Chavela Vargas, una mujer sola hasta que duela y también libre hasta que duela y arda como el primer y el último tequila que bebió en su vida.

Chavela Vargas nació varias veces. La primera en Costa Rica en 1919. Fue cuando su madre la llamó María Isabel. Pero al poco tiempo, siendo aún una niña, se quedó sola por primera vez y casi no vio más a sus padres. “La Chavela apareció en el año 42”, dirá ella misma en relación con un nuevo nacimiento, el más real de todos, ya en el México del amor, al que llegó a los 17 años, y el que la definió como esa mujer que exorcizaba dolores exiliados en el cuerpo cada vez que cantaba una ranchera sin vestido con volados.

Después, con los años, renacería una vez más, esta vez desde el olvido y la distancia. Fue en los años 90, en gran medida por el redescubrimiento de sus canciones a partir de las películas de Pedro Almodóvar, y por el rescate y el regreso en el escenario de El Habito, el cabaret de la argentina Liliana Felipe y su compañera mexicana Jesusa Rodríguez que un día la vieron volver cuando muchos la creían muerta, sin saber que la muerte era su amiga.

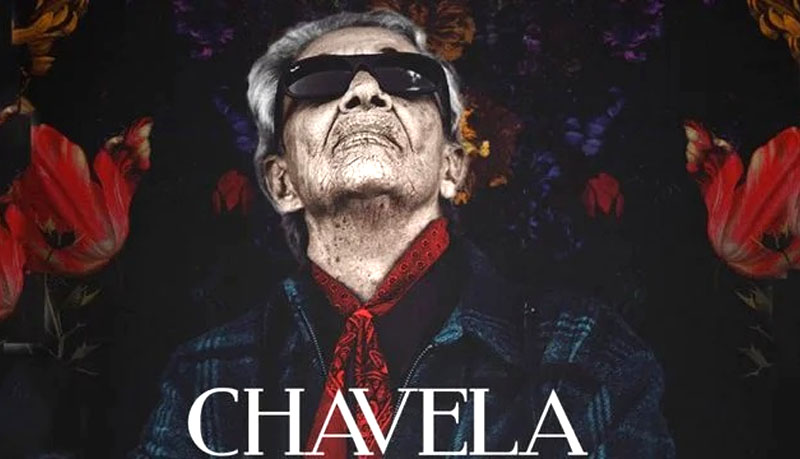

Pero hay un nuevo renacer de Chavela, más allá de que murió en su amada Cuernavaca el 5 de agosto de 2012, seguramente, mientras hablaba con la montaña. Y es a través del documental homónimo de las realizadoras estadounidenses Catherine Gund y Daresha Kyi, que a dos años de su estreno en los cines desembarcó hace algunas semanas en Netflix con un éxito notable, donde funcionó el boca a boca, y Chavela volvió a la vida.

Con las mismas coordenadas de un documental homenaje, pero escarbando en lo no dicho de un personaje indómito e incandescente, con el deseo como único destino y con ese ineludible aire de leyenda de la cultura popular latinoamericana que la caracterizó siempre, el film tiene como estructura una vieja entrevista de 1991 donde Chavela, con 71 años y atravesando uno de sus tantos renacimientos, habla de todo, incluso hasta de aquello de lo que había preferido no hablar nunca: su intimidad.

Pero ése es casi un detalle de color en medio de la profusión de información y hallazgos que se desprenden de un material con un montaje y relato excepcionales que ponen bajo el foco a una mujer que le dio fuerza y sentido a la vida de muchísimas otras y otros, por su valentía, por su decisión y por su casi inhumano nivel de resiliencia.

Lo conocido y lo desconocido de Chavela, la felicidad tan efímera, el amor tan descarnado y todas sus noches tristes, dueña de todo y despojada de todo, aparecen como revelaciones, entre testimonios, fotos y algunos registros de video inéditos que son verdaderamente maravillosos.

El documental es la historia de una lesbiana empoderada en uno de los países más machistas de Latinoamérica, una paradoja de sentido por donde se lo mire. Es, también, la redimensión de esa mujer que se fue cortando el pelo y dejando de lado el maquillaje y los tacos que exigía el mainstream de la época para dar paso a los pantalones y al poncho. Es, al mismo tiempo, esa mujer que en los años 50 llamaba la atención en los cabarets más importantes de México como La Taberna del Greco o El Escondite de Chavela Vargas, donde iban a verla las más rutilantes estrellas del mundo y ella cantaba “Macorina”. Es la que tiempo después conoce en el cabaret México a José Alfredo Jiménez, el autor de “El último trago” y “Amanecí en tus brazos”, que ella cantó como nadie, con quien entabla una amistad de serenatas, fiestas que duraban días y mucha (mucha) bebida, un gran salto al vacío a lo largo de los próximos años de su vida.

En el medio, muchas mujeres de la época se rendirían a sus encantos de chamana, entre primeras damas y artistas. “Sus cejas juntas eran una golondrina en pleno vuelo”, dice Chavela de su amor y dolor compartido con Frida Kahlo, como testimonio de un anecdotario bellamente inagotable. Si hasta la mismísima Ava Gardner amaneció a su lado luego de la fiesta de casamiento de Elizabeth Taylor y Michael Todd en Acapulco, en 1957, a la que fue a cantar. “Todos amanecieron con todos, yo amanecí con Ava Gardner”, dice años antes de que esa llama se empiece a apagar por su adicción al alcohol.

De finales de los años 70 hasta los comienzos de los 90 poco se supo de ella, más allá de que el documental no deja fugas en su historia y cuenta lo ocurrido. La oscuridad vuelve a dar paso a la luz: su anhelado desembarco en España, sus amigos admirados como Almodóvar y su círculo, las grandes galas y el respeto merecido finalmente ganado en México, su pasión por la poesía de Lorca (lo confirma Laura García Lorca, sobrina del poeta a lo largo del film) y el sueño cumplido de su insospechada presentación en el Olympia de París en el 94 como la gran Edith Piaf, son la confirmación de una Chavela vuelta a nacer.

Obstinada en su manera de campear el horizonte, de mirar el mundo y de decidir desde la intuición y la verdad de una manera única, los logros de las dos décadas de vida que le quedarían sanaron algunas heridas, más allá de que esa sea la parte más conocida.

El documental Chavela es de visión imprescindible por varios motivos, pero sobre todo porque ella fue una artista única que encontró el dolor escondido en esas canciones que para otros eran festivas. Y entre rancheras y boleros casi desnudos y sin remilgos, Chavela dijo lo que tenía para decir en el momento justo e indicado pero nunca dio explicaciones, no tenía por qué. Ella es en sí misma un homenaje a todas las mujeres. Y más que eso, es un homenaje al amor en todas sus formas, a la libertad, al real sentido de la vida. Quizás por eso Chavela no murió, trascendió, y cada tanto se las ingenia para pergeñar un nuevo regreso donde la espera un teatro lleno y todos los aplausos.