Juan Aguzzi

Mi madre veía una serie a mediados de los sesenta cuyo protagonista era un médico, un atildado rubio que parecía pensar cada palabra que iba a decir sobre el estado de sus pacientes. Pero además, no pocas veces, se involucraba en las situaciones personales de quienes atendía, generalmente cuando había conflictos sociales que derivaban en internaciones o riesgos de vida. Todo ocurría en un gran hospital metropolitano y el apuesto y joven médico clínico parecía acceder a las herramientas más útiles de su profesión a través de los caminos más espinosos y se mostraba solidario en los momentos más complejos.

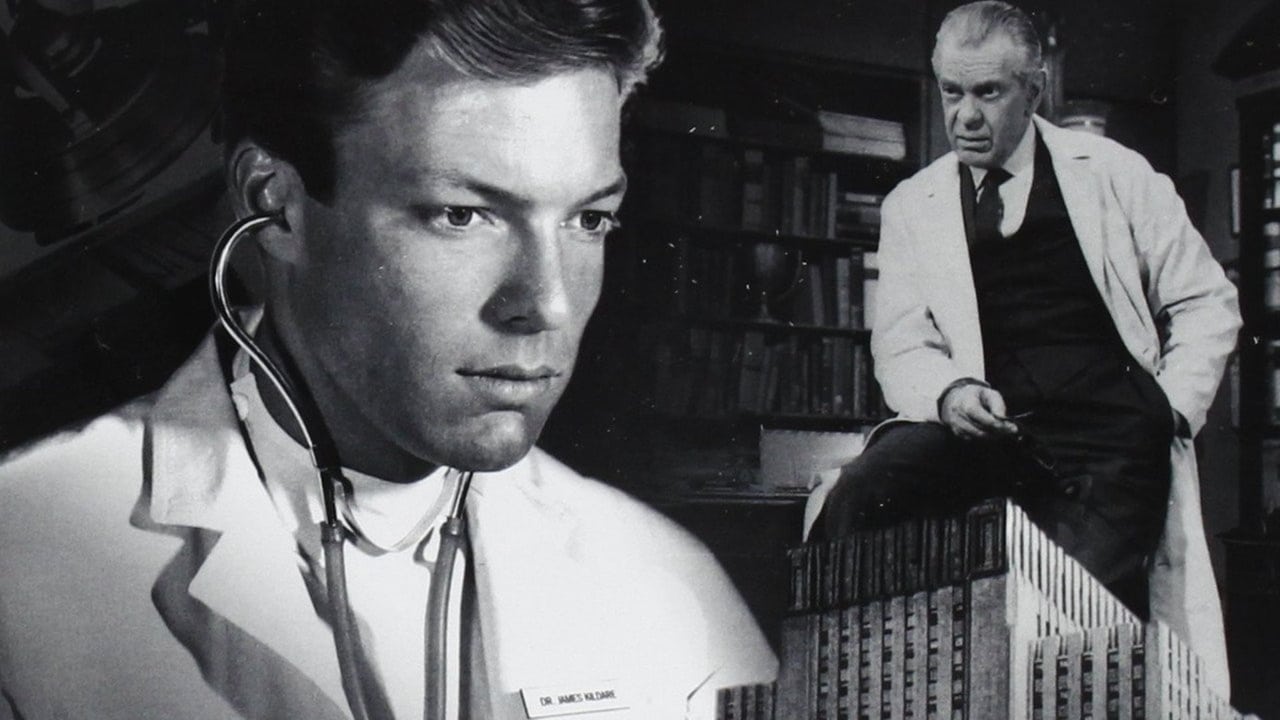

Esa actitud, claro, le granjeaba tanto la admiración de algunos colegas, como una declarada enemistad basada en competencias desleales, envidias y malos presagios de otros. Se trataba de la serie Dr. Kildare, protagonizada por Richard Chamberlain y que tenía en su elenco a actores como Leslie Nielsen y Martin Balsam, que secundaban en la mayoría de los capítulos al inconformista y decidido médico. Muy niño todavía pero ya prendado por las series que comenzaban a poblar la pantalla de la televisión blanco y negro, me gustaba observar a mi madre mientras desplegaba una batería de exclamaciones ante cada suceso conmovedor donde el Dr. James Kildare lidiaba con la burocracia del servicio de salud público y las malas intenciones de otros médicos que solo buscaban el éxito personal y posicionarse en los niveles directivos del hospital en el que trabajaban. Mi madre se emocionaba y decía ¡…qué valiente…qué atento…quisiera que me atendiera un médico como él…!, y yo me emocionaba con ella, a veces sentado en su regazo y hurgando cansinamente con uno de mis dedos un hoyuelo en su barbilla, mientras miraba al Dr. Kildare pagar de su propio bolsillo los medicamentos que un vagabundo necesitaba imperiosamente para seguir con vida.

Ese personaje, me enteraría después, lo consagró, a los 27 años, como mejor actor televisivo y recibió un primer Globo de Oro. Fue una de las series pioneras sobre médicos junto a Ben Casey, otra de la misma época que vaya a saber por qué no entró en las preferencias de mi madre. No advertía en ese entonces, la razón por la cual ella prefería al Dr. Kildare, pero deduje después, revisando en mi memoria su mirada embelesada de ese tiempo, que se trataba de un enamoramiento de la figura de Chamberlain y de la pasión social que ese médico llevaba adelante a través de su práctica. Para mi madre, la belleza debía ir de la mano de la bondad.

Y hubo, como suele ocurrir con ciertas figuras del mundo artístico, una secreta relación entre mi madre y el Dr. Kildare, puesto que su devoción por ver los dos capítulos semanales –los pasaban a media tarde– se traducía en un rotundo cese de tareas domésticas, en preparar un té de canela que servía en la pequeña mesita del living y hasta en una confesión; “…a veces sueño con el Dr. Kildare, pero nunca me acuerdo de que…”, me decía, y remataba “…pero cuando me despierto, siento que lo extraño…”.

Mi madre me contó el final

Durante mucho tiempo no volví a ver a Richard Chamberlain –salvo en ocasiones, pero casi en la misma época que Dr. Kildare, fue actor secundario en la serie western La ley del revólver y en Alfred Hitchcock presenta– hasta los años 80 cuando protagonizó la miniserie Shogun, a principios de esa década, junto al enorme actor japonés Toshirō Mifune, una coproducción estadounidense-japonesa basada en una exitosa novela de James Clavell y con una exquisita banda de sonido del compositor y tecladista francés Jean-Michel Jarré. Su acción se desarrollaba en el Japón feudal de 1600, poco tiempo antes de una batalla crucial para dominar el país. La historia es contada en primera persona por el marinero inglés John Blackthorne, que cuenta su participación en esos hechos e interpretaba Chamberlain.

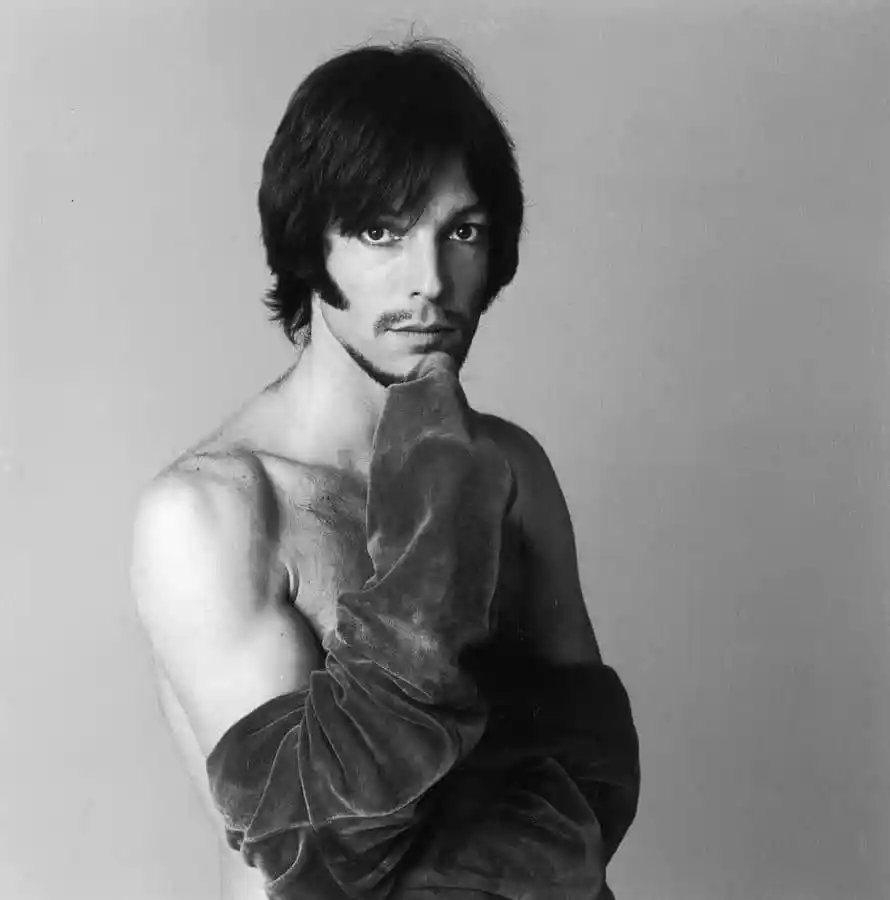

La serie tuvo solo cinco capítulos que bastaron para que fuese un suceso mundial, sobre todo por las actuaciones de los protagonistas principales. Nunca vi el final de la serie –había visto los primeros capítulos a las disparadas, mas por Mifune que por Chamberlain– aunque luego mi madre, a quien visité raudamente en esos años difíciles del país me lo contó en detalle, halagando, desde ya, la actuación del norteamericano. La impresión que tuve fue la de ver a Chamberlain con pelo largo, mucho más oscuro que aquel que portaba en Dr. Kildare, y convertido en un aventurero de armas tomar. Me costaba asociarlo al blondo médico que había quedado en mi imaginario, lo mismo que pasaría poco después, cuando Chamberlain asumió el rol principal en otra miniserie llamada El pájaro canta hasta morir (1983), donde se contaba la historia de un cura católico cuyo corazón estaba dividido entre su fe y el amor irrefrenable por una bella mujer. Ambientada en la Australia rural de principios del siglo XX, la miniserie adaptó el best-seller homónimo de la escritora de esa nacionalidad Colleen McCullough.

La personificación del padre Ralph de Bricassart, le otorgó a Chamberlain una proyección mundial aún más fructífera que la de Shogun. Nunca vi esta serie porque en la época de su estreno, un drama de esas características no atraía mi curiosidad, pero ya iniciado en la práctica periodística me detenía en las fotos de Chamberlain investido en su negra sotana y en su atractivo y atribulado rostro abrazando a su amante. Durante 1983 y con un personaje similar al del cura, también fue el misionero en Los Pilares de la Tierra (1983), una miniserie basada en una novela del best-sellerista Ken Follett.

Un trabajo magistral

En el cine, Chamberlain tuvo papeles secundarios destacables en películas como Petulia (1968), en la que comparte protagónico con Julie Christie, y Los tres mosqueteros, ambas del inglés Richard Lester (1973); Infierno en la torre (John Guillermin, 1974), junto a Paul Newman y Steve McQueen; encarnó al personaje principal en una versión de El Conde de Montecristo (1975), que dirigió David Green, donde comparte cartel con Tony Curtis; en la adaptación que hizo Mike Newell de El hombre de la máscara de hierro (1976), y en Las minas del rey Salomón (1985), del afamado J. Lee Thompson y encabezando el elenco con la entonces ascendente Sharon Stone, entre otros títulos algo menores y, como se ve, en su mayoría adaptaciones de clásicos de la literatura.

Pero entre esos títulos hubo un par que yo no olvidaría y, uno de ellos pasaría a ser mi favorito durante mucho tiempo –en realidad todavía lo es aunque ahora integre una lista más vasta–, La última ola (1977), del australiano Peter Weir, en la que Chamberlain le da cuerpo a un abogado de vida rutinaria que defiende a un grupo de aborígenes acusados de un crimen, quien comienza a experimentar una extraña conexión con ellos que cambia rotundamente su realidad. La historia transcurre en Sidney, Australia, y describe un universo donde los personajes –blancos y aborígenes– se mueven entre la vigilia y el sueño, entre una burguesa cotidianidad y un inframundo místico y misterioso que van ensamblándose cada vez con más fuerza hasta desdibujarse en una sola materialidad indiscernible. La amenaza de una gran ola marina que acabará con el mundo imprime dosis de suspenso y horror donde abundan las lluvias permanentes, objetos fuera de lugar, apariciones, todo lo cual genera un clima tan agobiante como complejo.

El trabajo de Chamberlain como quien no puede ya dejar de vivir la extrema experiencia de enfrentarse a antiguos presagios tribales, sometiéndose a confrontaciones que lo llevan a lugares impensados de su conciencia, es excepcional. También lo es el film, claro, porque surge de un Weir que redobla la apuesta de originalidad que ya había conseguido con su genial Picnic en las rocas colgantes (1975). Ese trabajo de Chamberlain elevó mis consideraciones hacia su dotes actorales que, de alguna manera –y mucho tuvo que ver mi madre con ello–, habían quedado fijadas a su Dr. Kildare, y además sentí un aprecio que pocas veces experimento con un actor, en todo caso sí con realizadores, y fue una sensación, difícil de precisar, pero de manifiesta intensidad.

Richard Chamberlain permaneció en el closet durante la mayor parte de su carrera, según él para proteger su privacidad y sus oportunidades actorales, sufriendo como todo aquel que debe vivir una doble vida con una de sus partes nada satisfactoria. Fue “delatado” por la revista francesa Nous Deux en 1989, pero él no lo confirmaría hasta escribir su autobiografía en 2003, titulada Shattered Love: A Memoir, donde describe su amor con Wesley Eure, su pareja en los años 70, y confiesa abiertamente su elección sexual. En la presentación de ese libro había dicho al New York Times: “Cuando yo era joven, ser gay, afeminado o cualquier cosa por el estilo estaba prohibido (…). Lo mejor de todo es que ya no soy un galán, así que no necesito dar esa imagen. Por ese entonces temía que hablar abiertamente de mi condición sexual pudiera dejarme fuera del mercado laboral cinematográfico de la época. Llegué a pensar que algo estaba terriblemente mal conmigo e, incluso, cuando me hice famoso, ese sentimiento seguía ahí”.

Allí mismo habló de su relación con Martín Rabbett, un reconocido productor estadounidense, que continuó hasta su muerte ocurrida hace un par de días, a los 90 años, en su casa de Hawaii. Su desaparición activó las ya lejanas pero inexorables imágenes del Dr. Kildare y del disfrute de mi madre, algo que ante mis ojos no ocurría con frecuencia. Pienso que la pinta de galán de Chamberlain y su dispuesta solidaridad fue lo que dio lugar a esa escena compartida, guardada sin saberlo en mi memoria, y también sobre la complejidad de las relaciones humanas al recordar ese lazo sentimental virtual que mi madre forjó y que fue más fuerte que cualquier realidad que la rodeara, incluida, tal vez, su propia familia. No encuentro otro modo de explicarme cómo ese niño que fui también aprendió a querer al Dr. Kildare.